2021年

2021年 の一覧ページです。

今回はビタミンB1についてお伝えします

ビタミンB1は重要なビタミン

ビタミンB1は糖質をエネルギーに変えるときに使われます。

米をエネルギー源にする日本人には重要なビタミンです。

ビタミンB1の主な働きには次のようなものがあります。

1.糖質の代謝をサポート

食事から摂取された糖質は、酵素の働きで分解されることでエネルギーに変わります。

この酵素を働かせるために必要な補酵素の役割をするのがビタミンB1です。

脂質がエネルギーとして使われるときに比べ、糖質がエネルギーとして使われる際には

多量のビタミンB1が必要です。

昔から日本人は米を主食としています。

つまり糖質からエネルギー摂取量が多いということです。

その分ビタミンB1を多く必要とするため、ビタミンB1欠乏症になりやすい傾向があります。

2.神経機能を正常に保つ

中枢神経や手足の末梢神経の働きをコントロールするとき、脳は大量のエネルギーを必要とします。

脳のエネルギー源はブドウ糖という糖質です。

ビタミンB1が糖質の代謝を助けることで、脳にエネルギーが行きわたり、神経機能を

正常に維持することが出来るのです。

ビタミンB1が多く含まれる食材

ビタミンB1は豚肉、魚介、ぬか、胚芽などにふくまれています。

特に豚肉の赤身に多く加工品のハムやソーセージにも豊富です。

魚介ではウナギ、タラコに多いです。

玄米や胚芽精米などのあまり精米していないものにも多く含まれます。

効率の良い食べ方

ネギ類、にら、ニンニクに含まれるアリシンという香り成分は、ビタミンB1と結合すると血液中に長くとどまる性質があります。

そのため、これらの食品と合わせてとると、摂取したビタミンB1ga排泄されるのが抑えられ、ビタミンB1を長時間利用することができます。

また、主食を白米から玄米や胚芽精米にかえることで、ビタミンB1を日常的に

とることができます。

※今回の記事は飯田薫子先生、寺本あい先生著書「きちんとわかる栄養学」を参考にしました。

簡単おせち料理Part2

新しい年を寿ぎ、健やかな一年を願う、おせち料理。

大晦日の午後から作っても十分間に合うお節の一品です。

やさしい味付けの料理は、家族みんなが喜んでくれます。手間いらずのメニューです。

五色なます

材料/作りやすい分量

生キクラゲ・・3枚

大根・・150g

人参・・80g

きゅうり・・1本

赤パプリカ・・1/2個

ゆず絞り汁・・大2

白入りごま・・大1

ゆず皮千切り

C&C+・・1袋

各野菜に塩小1/3ずつ

作り方

① キクラゲは熱湯で1分半ほど茹で、ざるに上げて水気をきり、せん切りにする。

② きゅうりは縦半分に切り、斜め薄切りにする。大根と人参は4〜5cmのせん切りにする。それぞれ別のボールに入れて塩を小1/3量ずつふり、しんなりとなるまでもんで5分ほどおき、水けを絞る。

③ パプリカはへたとタネを除き、横半分に切ってから縦に薄切りにする。

④ ボールに①②③とゆずの絞り汁、C&C+を入れ全体を和え、白ゴマとゆずの皮を加えてさっと和える。

※生ハムを加えオリーブ油、黒こしょうで洋風なますでもどうぞ!

ゴボウの牛肉巻き

材料/4人分

ゴボウ・・20cm2本

酢・・小1

牛しゃぶしゃぶ用・・8枚

小麦粉・・大2

ゴマ油・・小1

A(みりん・・大2 酒・・大1 しょうゆ・・大1 コンドラーゲンV・・1袋)

作り方

① ごぼうはたわしで皮をよく洗う。4〜5cm長さに切り、水に3分ほどさらして水けをきる。なべに入れて被るくらいの水を注いで酢を加え、中火にかける。煮たったら弱めの中火にし、柔らかくなるまで20分ほど茹でる。ざるにあげ、キッチンペーパーで水けをふく。

② 牛肉を縦長に広げ、小麦粉を薄くふる。肉の手前に①をのせてくるくると巻く。

③ フライパンにごま油を中火で熱し、②の巻き終わりを下にして並べる。

④ 時々菜箸で転がしながら焼き、全体に焼き色がついたら混ぜ合わせたAを加えて汁けがなくなるまでからめる。完全に冷めたら両端を切り落とす。

オレンジ黒豆 ※黒豆が残ったらアレンジ

材料

黒豆(市販品)・・140g

オレンジ・・1個

ラム酒・・大1

C&C+・・1袋

作り方

① 黒豆は軽く汁けをきる。オレンジは皮をむき、実と薄皮の間に包丁を入れて身を取り出して2cm角に切る。

② ボールに①とラム酒、C&C+を入れて和える。

栄養と料理参照

簡単おせちの作り方パート1

新しい年を寿ぎ、健やかな一年を願う、おせち料理。

大晦日の午後から作っても十分間に合うお節の一品です。

やさしい味付けの料理は、家族みんなが喜んでくれます。手間いらずのメニューです。

数の子のだし浸し

材料/作りやすい分量

味付け数の子(市販品 塩抜きしてあり味付けのもの)

削りカツオ・・5g

A(だし・・120ml 酢・・大1 砂糖・・小1 醤油・・小1/2)

C&C+・・1袋

作り方

① Aは混ぜ合わせ、C&C+を加える。

② バットに数の子を並べ、①を注ぐ。

③ 2枚重ねたキッチンペーパーをかぶせて削りカツオをまんべんなくのせ、ラップをかけて冷蔵庫で一晩おく。

④ 盛り付ける。

リンゴきんとん

材料/作りやすい分量

さつま芋・・1本(300g)

リンゴ・・1/2個

リンゴジュース・・1と3/4カップ

C&C+・・1袋

作り方

① さつま芋は皮をむき、1cm厚さの半月きりにして水に3分さらす。リンゴは、皮をむいて芯を除き、7〜8mm厚さのいちょう切りにして水に3分ほどさらす。

② さつま芋の水けをきってなべに入れ、リンゴジュースを加えて中火にかける。煮立ったら、ふたをして弱火で12分ほど煮る。さつま芋に竹串を刺し、スッと通るくらいになったら火を消す。

③ ②を木べらか泡立て器でつぶし、なめらかになったら水けをきったリンゴを加える。弱火にかけて木べらで混ぜながら煮詰め、もったりとなったらバットなどに移してさし、盛り付ける。

簡単だて巻き

材料/1本分

はんぺん・・1枚(140g)

卵・・4個

A(だし・・大2 みりん・・大2 砂糖・・小1 醤油・・小1/2)

オリーブ油・・少量

コンドラーゲンV・・1袋

作り方

① はんぺんは2cm角に切る。

② フードプロセッサーに卵と①、A、コンドラーゲンVを入れ、なめらかになるまで攪拌する。

③ フライパンを中火で熱し、ぬれぶきんの上に一度置いて熱を均一にする。オリーブ油を塗り②を流し入れる。

④ ふたをして弱火で15分焼く。表面に指を当てて何もついてこなければ、フライパンを傾けてすべらせ、巻きすにのせる。

⑤ 温かい内に手前から巻き、両端を輪ゴムでとめる。完全に冷めたら12等分に切る。

今回はビタミンKについての情報をお届けします

ビタミンKの働き

ビタミンKには次のような働きがあります。

1.止血する物質の生成に使われる

ケガをして出血しても時間がたつと止まります。

これは、血液中に血液凝固作用のあるタンパク質が存在しているからです。

このたんぱく質は肝臓でつくられますが、その際に補酵素として使われるのがビタミンKです。

一方、どこかが出血して止血しても他の部分の血液はいつも通り流れなければなりません。

そのために作用するのが血液の凝固を抑える物質ですが、

ビタミンKはその生成にも不可欠です。

2.健康な骨づくりをサポート

ビタミンKは吸収されたカルシウムが骨に沈着するのを助けます。

ビタミンDと並んで、健康な骨を作るのに欠かせないビタミンです。

ビタミンKが含まれる食品

ビタミンKは緑色の野菜や海藻、発酵食品に豊富です。

また、納豆やチーズなどの発酵食品にも豊富です。

効率の良い食べ方

ビタミンKは油に溶ける性質のある脂溶性ビタミンです。

加熱しても壊れにくい為、炒め物や揚げ物にすると効率よく吸収できます。

ただ、ビタミンKは血液の凝固を促進します。

そのため、血液を凝固しにくくする薬であるワーファリンを服用していたりする場合は、薬が効かなくなってしまうため、ビタミンKの摂取を抑えた方がよいでしょう。

※今回の記事は飯田薫子先生、寺本あい先生著書「きちんとわかる栄養学」を参考にしました。

※このブログは診断や治療、医療のアドバイスを提供しているわけではなく、情報のみを提供しています。このブログの情報は医療専門家からのアドバイスに代わるものではありません

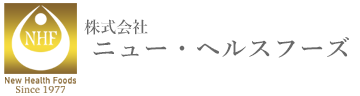

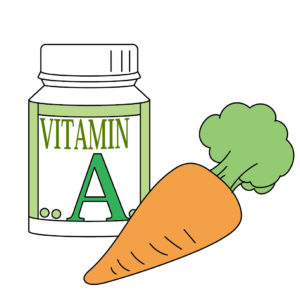

ビタミンEの働きには次のようなものがあります

毎回、健康関連についての情報を発信しています。

今回はビタミンEについてのお話しです。

ビタミンEの働きには次のようなものがあります

1.細胞膜などの酸化を防ぐ

細胞膜にはビタミンEや不飽和脂肪酸が存在しています。

不飽和脂肪酸は酸化すると過酸化脂質になります。

過酸化脂質は細胞を破壊してしまい、細胞の死を早めます。

ビタミンEは、自らが酸化されることで過酸化脂質が作られるのを抑えます。

この働きは、「老化の予防につながるのでは」と考えられています。

また、ビタミンEは血液中のLDL(悪玉)コレステロールの酸化も抑える働きがあります。

ですので酸化によって進行する動脈硬化の予防に役立ちます。

2.血管拡張を促す

ビタミンEには末梢血管を拡張させる働きがあります。

これによって血液の流れがよくなり、血行促進につながるとされています。

3.生殖器を維持する

ビタミンEは副腎や卵巣にも蓄えられています。

これらは性ホルモンの分泌の調整にも関与しています。

ビタミンEが多く含まれる食品

ビタミンEは植物油や種実類、野菜、魚介に含まれます。

最も含有量が多いのが植物油です。

次いで種実類に豊富です。

魚介類は魚卵の他、サケやウナギのかば焼きなどさまざまな種類に含まれています。

野菜では緑黄色野菜に多いのが特徴です。

効率の良い食べ方

脂溶性ビタミンであるビタミンEは油と組み合わせてとると吸収が良くなります。

また、ビタミンCやビタミンAの仲間のカロテノイドといった抗酸化力の強い成分と一緒に摂取すると、ビタミンEの抗酸化作用がより強くなります。

酸化しやすいのも特徴

ビタミンEを含む食品は酸化しやすいのも特徴です。

酸化すると本来の抗酸化作用が発揮されなくなってしまうため保存には注意が必要です。

例えば植物油はビタミンEが豊富ですが、保存する場合には空気と光に当てないようにし、なるべく早く使い切るようにしましょう。

※今回の記事は飯田薫子先生、寺本あい先生著書「きちんとわかる栄養学」を参考にしました。

※このブログは診断や治療、医療のアドバイスを提供しているわけではなく、情報のみを提供しています。このブログの情報は医療専門家からのアドバイスに代わるものではありません。

ビタミンDの主な働きには次のようなものがあります

1.カルシウムとリンの吸収を促進

ビタミンDは食物として体内に入った後、肝臓と腎臓で活性型ビタミンDになります。

活性型ビタミンDは小腸でカルシウムとリンの吸収に必要なたんぱく質の合成を助け、腸管からカルシウムの吸収を高めます。

2.カルシウムの骨への沈着を助ける

血液中のカルシウムを骨に運搬し、カルシウムが骨に沈着するのを助けます。

また、筋力を強くする働きもあることがわかっています。

3.血中カルシウム濃度を調整

血液中にはカルシウムが一定濃度で存在します。

濃度が下がるとビタミンDが活性化され、腸管からのカルシウムの吸収を促進しカルシウムの濃度を維持します。

カルシウムは筋肉の収縮に関わるため、ビタミンDが血中のカルシウムの濃度を調整することで、筋肉などの活動も正常に保たれます。

どのような食品に入っているのか

ビタミンDはおもに魚介やキノコ類に多く含まれます。

ビタミンDはアンコウの肝、サケ、イワシ加工品を筆頭に色々な種類の魚介に含まれきくらげを代表としたキノコ類にも豊富です。

穀類や野菜類には含まれておらず、肉類にもほとんど含まれていません。

.

効率の良い食べ方は

油脂と一緒にとることで吸収率が高まります。

ビタミンDは脂溶性のため、それ自体に脂質を含んでいる動物性食品からとると吸収率が上がります。

キノコ類などの植物性食品は、炒め物や揚げ物など、油を使う調理法で食べると吸収率が上がります。

また、キノコ類には紫外線にあたるとビタミンⅮにかわる成分が含まれています。

キノコ類は日光に当てて成分を増やすしてから食べると良いです。

※今回の記事は飯田薫子先生、寺本あい先生著書「きちんとわかる」を参考にしました。

魚を使ったおかずサラダレシピの紹介

食物繊維やビタミンCがとれる春菊やアボガドを生でたっぷりと。

カリッと焼いたサバとも良く合います。

食物繊維のほか、腸カツに役立つ栄養素も期待できます。

※水溶性食物繊維は水に溶けて便が硬くなるのを防ぐとともに、腸内の善玉菌を増やす働きもあり、海藻や果物に多く含まれます。

サバと春菊、アボカドのおかずサラダ

材料/2人分

塩サバ(甘塩)・・半身1切れ(200g)

小麦粉・・少量

春菊・・120g

アボカド・・小1個(120)

赤玉ねぎ・・50g

オリーブ油・・小1

ドレッシング(ポン酢:大1,醤油:小1,わさび:小1,C&C+:1袋,オリーブ油:大1)

※野菜類はオゾン処理しておく

作り方

①サバは一口大に切り、小麦粉をまぶす。

②春菊は葉を摘み、茎は斜め薄切りにする。アボカドは皮と種を除いて1cm厚さに切る。赤玉ねぎは薄切りにし、好みで水にさらして水けをきる。

③フライパンに油を弱めの中火で熱し、サバの皮目を下にして焼く。裏返してサッと焼き、とり出す。

④ボールにドレッシングの材料を合わせ、2と3を加えてあえる。

春菊とリンゴの胡麻和え

材料/2人分

春菊・・1/2束

リンゴ・・1/8個

すりゴマ・・大1

しょうゆ・・小1

砂糖・・小1/2

C&C+ ・・1袋

作り方

①沸騰した湯にきれいに洗った春菊を1分弱茹で、冷たい水に取り絞る。3cmほどに切る。

②リンゴは皮のまま2mmほどの厚さのいちょう切りにする。

③春菊とリンゴをボールに入れ、合わせた調味料と混ぜ合わせる。

ビタミンAの主な働きについて説明します

1.視覚機能の健康を保つ

目の網膜にあり、光を感じる物質であるロドプシンの生成にはビタミンAが不可欠です。

不足すると光刺激を神経細胞に伝達できず、視覚に異常が生じます。

2.皮膚や粘膜の健康を守る

ビタミンAはのど、鼻、消化器などの粘膜を正常に保ち、細菌の感染や乾燥を防ぐ働きがあります。

また、細胞の成長や分化にも必要で、子供の健康や発育にも不可欠です。

3.活性酸素を除去する

植物性食品に含まれるβカロテンは体内でビタミンAに変わり、活性酸素の働きを抑え活性酸素を取り除く抗酸化力があります。

体内の老化を防ぐほか、生活習慣病予防、発がん予防にも効果があるとされています。

ビタミンAが多く含まれる食品

レバーや緑黄色野菜にビタミンAが多く含まれています。

レバーにはレチノールという成分が多く含まれており、レチノールは体内でビタミンAとして働きます。

植物性由来のものは色素成分のカロテン類として存在するため、緑黄色野菜や海藻に豊富です。

効率の良い食べ方について

植物性由来のものは油脂と一緒にとるのが効果的です。

野菜や海藻に含まれるカロテン類は体内で吸収されにくく、調理法や一緒に調理する食品、食べる人の栄養状態などで吸収率が3~96%と大きくかわるのが特徴です。

油脂と調理すると吸収が良くなるので、炒め物などにして油と一緒に食べるようにしましょう。

一方、動物性由来のレチノールはそのままでも体内に効率よく吸収されます。

食事でとる範囲では、過剰症は起こりません。

動物性、植物性ともに重要な生理作用があるのでどちらに偏らずにバランスよくとるのが大切です。

※今回の記事は飯田薫子先生、寺本あい先生著書「きちんとわかる栄養」を参考にしました。

※このブログは診断や治療、医療のアドバイスを提供しているわけではなく、情報のみを提供しています。このブログの情報は医療専門家からのアドバイスに代わるものではありません。

コレステロールの主な働きについて

コレステロールは脂質の一種

コレステロールは病気を引き起こす原因のようなイメージがありますが、細胞膜やホルモンの材料になったり、消化液の成分になったり、重要な役割を持っています。

体に必要なコレステロールは、食品から摂取されるほか、多くが肝臓などで糖質や脂肪酸から合成されます。

合成される量は、摂取される量にあわせて調整されるため、体全体のコレステロールは一定に保たれています。

ただし、とり過ぎはそのバランスが崩れる危険があるので注意が必要です。

コレステロールの主な働き

コレステロールの主な働きは次のようなのもがあります

1.細胞膜の材料になる

- タンパク質やリン脂質とともに全身の細胞膜の材料になります

- 細胞膜に含まれるコレステロールは細胞膜における物質の出入りを調整する働きがあります

2.ホルモンの材料になる

- 男性ホルモン(テストステロン)や女性ホルモン(エストロゲン、プロゲステロン)副腎脂質ホルモン(コルチゾールなど)といった様々なホルモンの材料になります

- 副腎脂質ホルモンには、糖質やミネラルの代謝を調節する役割があります

3.ビタミンDの材料となる

- 脂質に存在するコレステロールの一種にはプロビタミンD(のちにビタミンDとなる物質)としての役割があります

(紫外線を浴びることで、ビタミンDが生成されます)

4.胆汁の成分になる

- 脂肪の消化に必要な胆汁の成分である胆汁酸の材料になります

- 肝臓でつくられた胆汁は胆のうに蓄えられた後、十二指腸に分泌され脂肪を水に溶けやすくして、消化吸収を助けます

- 胆汁の約95%は小腸で再吸収され、残りは排出されます。

- 再吸収された胆汁は肝臓に戻って十二指腸に分泌されます

コレステロールを多く含む食材

コレステロールは、動物性脂質に多く含まれます。

特に含有量の多い食材のひとつが鶏の卵や、魚卵などの卵類です。

スポンジケーキや鶏卵を使った加工食品にも豊富に含まれます。

また、レバーなどの動物の内臓や乳製品にもコレステロールが豊富です。

※今回の記事は飯田薫子先生、寺本あい先生著書「きちんとわかる栄養」を参考にしました。

肉の栄養素について

肉のすべてがタンパク質ではない

肉は良質なたんぱく質をとるのに最も適した食材のひとつです。

しかし、肉の成分すべてがタンパク質というわけではありません。

つまり「肉の重量=タンパク質の重量」とはなりません

肉の種類や部位によって違いはありますが、実は肉の重量の半分以上は水分です。

水分を除いた残りから脂質やそのほかの成分の重量の成分をさらに除いた残りがタンパク質の量になるのです。

例えば

牛サーロイン200g中のタンパク質⇒約20g

1食で一日分のタンパク質を摂ろうとするのは難しいことがわかります。

野菜はほとんどが水分

肉よりずっとみずみずしい食感のある野菜は、もちろんほとんどが水分です。

キュウリやもやし、レタス、白菜などは95%以上が水分で、大根やトマト、キノコ類の多くも90%以上が水分です。

ビタミンCが豊富なピーマン

ビタミンCが豊富な野菜を代表するピーマンも100g中、なんと93.4gは水分です。

残りの6.6gの中に食物繊維、ビタミン、ミネラルなどが含まれています。

豊富といわれるビタミンCの含有量はわずか76mgですが、この割合は他の野菜に比べればとても大きいのです。

いろいろな肉100gに含まれるタンパク質の量

| 肉の種類 |

たんぱく質の量

|

| 豚ロース肉 |

21.1g |

| ベーコン |

12.9g |

| ソーセージ |

13.2g |

| 鶏ささみ |

23.9g |

| 鶏むね肉(皮なし)

鶏モモ肉(皮付き) |

23.3g

16.6g |

※今回の記事は飯田薫子先生、寺本あい先生著書「きちんとわかる栄養学」を参考にしました。

どれか一つからでなくいろいろなものを少しづつとって、3食で1日の必要量を満たすようにしましょう!